習近平總書記強調,長三角區域要加強科技創新和產業創新跨區域協同。安徽堅持上海龍頭帶動,攜手蘇浙、揚皖所長,不斷在協同聯動上求突破,加強與滬蘇浙的科技聯合攻關和產業分工協作,以安徽高質量發展助力長三角科技創新和產業升級。

記者 胡君

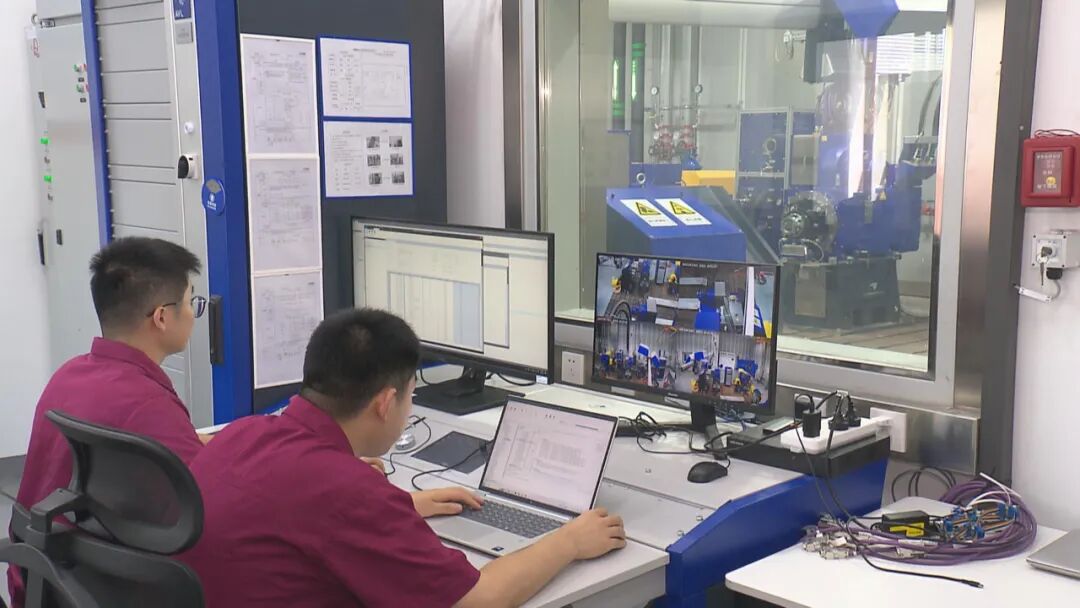

這里是江汽集團的新能源動力域集成開發實驗室,在我身后,由江汽集團牽頭組建的長三角汽車低碳和智能技術創新聯合體的技術團隊正在開展關鍵核心技術攻關,他們的目標就是要探索如何通過智能技術優化汽車混動系統,尋求多場景下的最優減碳方案。

作為牽頭單位,江汽集團整合了同濟大學、安徽理工大學等長三角科研力量,以及滬蘇浙皖汽車產業鏈上的關鍵零部件制造企業,進行聯合攻關。這種聯合體的協同創新,使研發進展超出了預期。

江淮汽車集團股份有限公司技術中心 高級工程師 胡璋林

聯合體有效打破地域壁壘,推動人才、設備、數據等關鍵創新要素的高效共享與協同利用,為技術快速迭代與成果轉化奠定堅實的基礎,依托智能感知、決策與信息交互能力屬性的升級,(整車)能耗降低30%,動力性能提升了35%。

面對全球汽車產業變革加速,安徽以創新突圍的姿態深度融入長三角汽車產業格局。今年上半年,安徽汽車產量與新能源汽車產量雙雙位居全國第一位,這份成績單的背后,是安徽與滬蘇浙共同實施長三角產業鏈補鏈固鏈強鏈工程、協同構建的“4小時產業圈”發揮的強大效能,通過打造從零部件生產到整車制造的全產業鏈體系,安徽已有1100多家規上零部件生產企業,與滬蘇浙相關企業緊密合作,推動產業鏈整體轉型升級。

著名經濟學家 范恒山

長三角正處于產業轉型升級、科技創新突破的關鍵時期,我們安徽的汽車企業是做得非常之好的,在其中可以大展身手,與上海、江蘇、浙江的企業相互支撐,互相推動,在推動長三角整體經濟社會發展的同時,也能夠把我們的企業做強做大。

在深入推進長三角區域科技創新和產業創新跨區域協同中,安徽搶抓戰略機遇,主動作為,與滬蘇浙共建高水平實驗室體系,布局建設13個大科學裝置,全省8608臺(套)大型科學儀器設備實現與滬蘇浙共享共用,并通過成立涉及新材料、人工智能、新能源等領域的創新聯合體,大力推進長三角產學研合作。不僅是創新的協同,安徽還借助國家推動滬蘇浙結對合作幫扶皖北八市的機遇,加快承接滬蘇浙產業轉移。由上海市閔行區與安徽省淮南市共建的閔行·淮南科創產業園,通過實行“研發在閔行、制造在淮南、頭部在閔行、鏈條在淮南”的區域協同發展模式,成立僅一年時間,就吸引了54個長三角項目落戶。

徽閔淮科創產業園管理有限公司 董事長 李琪

總投資近300億元,行業覆蓋新能源汽車及零部件、新一代信息技術和高端裝備制造,產品暢銷國內外,遠銷美國、德國、印尼等國家。

隨著長三角一體化發展體制機制持續完善,省際合作正煥發全新活力。皖北八市與滬蘇浙結對合作深入推進,掛牌運營"7+3"結對合作園區,在六安-松江現代產業園還率先建立跨省域財稅分享和統計數據分算機制;頂山-汊河、浦口-南譙、江寧-博望等省際毗鄰區新型功能區建設提質升級,"兩省一街"警務室、寧滁城際無縫換乘、集成電路產業一體布局等創新實踐不斷涌現;宣城市更是被納入上海大都市圈規劃范圍,長三角(宣城)產業合作區建設全面提速。今年前7個月,滬蘇浙在皖投資在建億元以上項目3386個,實際到位資金4662.5億元,占省外投資項目到位資金的6成。

安徽省發展改革委長三角綜合協調處 處長 陳太平

按照省委省政府工作部署,深化與滬蘇浙多層次多領域合作,推動科技創新聯合攻關、成果轉化,共建新能源汽車、人工智能、大飛機等世界級產業集群,前瞻布局未來產業,高質量打造生產性服務業,協力增強長三角全球產業競爭力。

責任編輯:王振華